Accueil du site

Index des termes du glossaire

Notes préliminaires

Armenie.pm

| Ensemble d’éléments architecturaux placés en saillie autour d’une porte pour la mettre en valeur. | ||

| Le portail se distingue du porche* en ce qu’il est intégré à la façade sur laquelle il forme une saillie plus ou moins marquée. | ||

| En Arménie, l’évolution typologique du portail reflète les changements socio-politiques. | ||

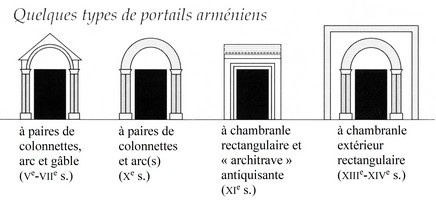

| À la période paléochrétienne* et au viie s., le portail se compose de deux piédroits* généralement à paire de demi-colonnes*, portant un arc* souvent coiffé d’un gâble*. | ||

| À la période des royaumes* (xe-xie s.), le gâble disparaît et le portail se réduit à deux piédroits portant un arc. La multiplication des montants et la transformation de l’arc en archivolte* donne parfois au portail une saillie insolite (évoquant des analogies occidentales). | ||

| Un type à chambranle strictement rectangulaire, avec sorte d’architrave* saillante à tendance antiquisante (évoquant la Syrie paléochrétienne), est propre au premier tiers du xie s. | ||

La

période des

féodalités*

(fin xiie-xive

s.) se caractérise par

des portails doubles : un premier chambranle* cintré est

encadré par un

second, rectangulaire. Structure des portails et décor sont très

proches de ce

qui se pratique alors en milieu musulman, notamment chez les voisins

seldjoukides. |

||

|

Principaux types de portails arméniens paléochrétiens et médiévaux. Schémas Fabien Krähenbühl. | |