Accueil du site

Index des termes du glossaire

Notes préliminaires

Armenie.pm

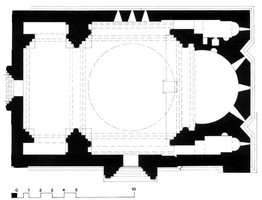

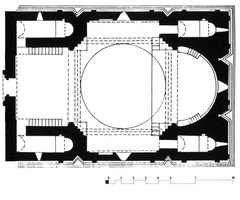

| Croix inscrite dans laquelle les appuis* de la coupole* font corps avec les murs et forment l’extrémité de quatre cloisons internes. | |||

| Deux chapelles-sacristies* (généralement munies d’une absidiole*) à étage (= doublées en hauteur) flanquent toujours l’abside* et font partie du massif des appuis orientaux de la coupole. Ce type de c.i.c. est parfois appelé « c.i.c. ouverte ». | |||

| Il arrive aussi que deux autres chapelles-sacristies à mêmes caractéristiques se logent aux angles occidentaux. Dans ce dernier cas, l’église compte, outre l’abside principale, huit absidioles (dans les 8 chapelles-sacristies angulaires) et donc huit autels* secondaires. Ce type est parfois appelé « c.i.c. fermée ». | |||

| On appelle « salle à coupole* » la forme initiale de cette composition, encore nettement allongée, employée dans l’Arménie du viie s. | |||

| La propagation de la c.i.c. dans l’Arménie médiévale s’explique sans doute a) par l’unité presque entière de son espace sous la coupole, b) par la bonne tenue que sa compacité assure à cette composition lors des séismes. | |||

|

|||

|

A) Monastère de Kétcharis, église principale (déb. xie s.). Plan (d’après Documenti di Architettura 11, p. 43) en c.i.c. avec deux chapelles-sacristies à l’est. |  |

B) Monastère de Gandzassar, St-Jean-Baptiste (1216-1238). Plan (d’après Documenti di Architettura 17, p. 8) en c.i.c. avec des chapelles-sacristies aux quatre angles. |